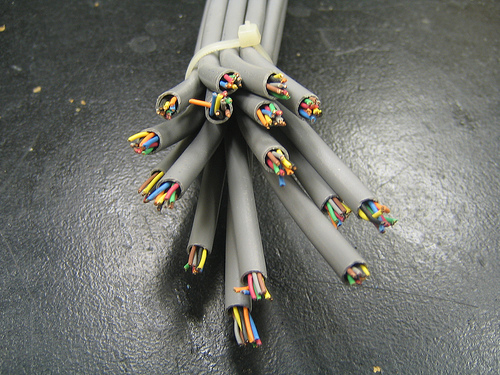

Dicen que cuando Martin Varsavsky, estando al frente de Jazztel, llamó a las puertas de Renfe y se ofreció a pagarles por el permiso para tirar cables de cobre usando para ello los espacios al margen de las vías del tren, en Renfe no se podían creer lo que oían: ¡Martín estaba dispuesto a pagar por algo que ellos ni siquiera pensaban que pudiera comercializarse! Por supuesto, desde Renfe aceptaron. Y dicen que esa negociación ahorró a Jazztel millones de euros y le permitió suplir con ingenio la capacidad financiera de otros competidores que hace quince años invirtieron sumas enormes de dinero en cavar zanjas por las que pasar cables. La capacidad de ver que ese bien que nadie estaba comercializando era comercializable fue uno de los aciertos que Varsawsky tuvo al frente de esa compañía.

En Breve historia del futuro Jacques Attali cuenta cómo la historia de la sociedad y del comercio ha pasado desde hace siglos por la producción y comercialización de cosas que hasta ese momento no eran percibidas como «bienes por los que poder cobrar dinero». Se introduce en los estamentos de valor comercial elementos que no pertenecían a él y que de repente dejan de estar ociosos para pasar a ser explotados. Es lo que sucedió cuando se desarrolló la industria textil (hasta entonces todo el mundo cosía su propia ropa), o posteriormente el transporte colectivo (tren) e individual (Ford), que hasta entonces no se concebían como «algo por lo que la gente pague». Es también lo que está detrás del gran boom de todas las compañías que recogen y venden datos sobre las personas sin parar: antes esos datos no se vendían, porque para empezar ni siquiera existían. Ahora los ordenadores generan enormes cantidades de datos sobre las personas, y las empresas que ganan dinero vendiéndolos han hecho millonarios a sus dueños.

El auténtico reto es percibir con antelación la posibilidad de vender (o ayudar a otros a vender, siendo intermediario) lo que ningún otro hombre ha vendido antes. Si os parece mejor, lo expreso en forma de paráfrasis de Star Trek: lo que conocemos como economía colaborativa no es más que una nueva hornada de negocios que, como todos los negocios cuando fueron novedosos, construyen su éxito sobre la audacia de vender lo que ningún otro ha vendido antes.

Así puesta, la economía colaborativa se parece alarmantemente a la aclamada visión empresarial de Steve Jobs, cuando inventó o canibalizó mercados enteros teniendo la audacia de vender lo que nadie había vendido antes (ya fuera el iPod original, tablets, o un teléfono sin botones y con la superficie cubierta completamente por una pantalla táctil). Mejor lo dejo que comienzo a pensar que estos de la economía colaborativa (sin pecado concebida) al final lo que están es… intentando ganar algo de dinero para pagar los gastos del día a día, esa dignísima meta que todos y cada uno de nosotros perseguimos alcanzar a final de mes.

Desde hace un tiempo la moda es hablar de la «economía colaborativa» como una especie de maná caído del cielo. El discurso más extendido viene a decir que viene a desintermediar a las personas y a liberarlas de la búsqueda de enriquecimiento personal; ya saben todo eso de que el dinero mancha. Según el mantra, en la economía colaborativa los intercambios se hacen no para ganar dinero, sino para solucionar problemas prácticos entre personas, sin empresas de por medio que se enriquecen y acumulan las rentas de transacción. De ahí que ciertos públicos también la llamen «economía peer to peer». No quiero decir que Joey tuviera razón, pero por desgracia temo que no todo el mundo es tan altruista como Phoebe parecía creer en aquel memorable episodio de Friends.

En lo que a mí respecta, cada vez que veo a alguien hablar de «economía colaborativa» usando los argumentos expuestos arriba sufro un pequeño aneurisma.

Presentada una nueva red social para…

Cada vez que veo un titular en modo «una nueva aplicación para la economía colaborativa permite compartir…» recuerdo aquellos viejos titulares de hace ya muchos años con estructura similar: «Presentada una nueva red social para [introduzca aquí su tema vertical]». (Máscotas, cinéfilos, amantes de la música, empresas, fans de Lady Gaga, todo servía para el generador de titulares todo a 100; la mayoría de servicios de este tipo cerró, o languidece sin pena ni gloria camino del olvido.) Ni siquiera voy a culpar a los periodistas, no creo que eso tenga solución aunque les llamase la atención al respecto así que me concentro en otra cosa. Es tan sólo la constatación de que ese tipo de titulares rápidos y grandilocuentes, que sugieren que se trata de un hito histórico, rara vez van acompañados de la realidad.

La primera faceta de esa realidad es que la mayoría de aquellos servicios de hace años y de estos nuevos servicios «colaborativos» van a morder el polvo y de ellos no quedará ni una línea en los libros de historia. Y lo harán porque alguien no conseguirá ganar dinero con ellos.

Pero hay más, claro: una segunda faceta de esta realidad es que todos estos nombres deliberadamente inocentes («colaborativa») son fruto de una brillante acción de marketing, porque los negocios en la economía colaborativa o peer to peer ni son más colaborativa que cualquier otro tipo de negocio ni son más horizontales y desintermediados que los «clásicos». Ningún economista que te diga que la economía colaborativa es en realidad colaborativa y sin ánimo de lucro ha pensado en esto el tiempo suficiente. Y si lo ha hecho, o no se ha enterado de nada o al afirmar tal cosa no está siendo honesto. No hay más opciones. Sorry, pals.

¿Qué es colaborativo, y qué no? La gran campaña de marketing de BlablaCar y el corolario de la economía colaborativa

Cuando una persona anuncia en BlablaCar que va de Madrid a Denia en su coche y que tiene varios asientos libres, lo que pretende es ahorrarse una parte del gasto de su viaje. Esto es, pretende a final del día tener en el bolsillo un puñado de euros más que si hubiera ido solo. Eso es ganar dinero, y no es más colaborativo que levantarse temprano para hacer buen pan y que unas horas más tarde alguien (que ha dormido plácidamente toda la noche) se lleve una hermosa y generosa hogaza a cambio de un par de euros. Pero claro, lo del pan no es colaborativo ni cool ni tiene glamour.

Los panaderos (y otros colectivos) necesitan más asesoría comercial postmoderna, y más estilistas hipster.

Pese a lo que mucha gente suele pensar, Uber y BlablaCar solamente difieren en cuanto al tipo de trayecto que introducen al mercado de transportes (corta distancia y con horario no previsible, algo tipo taxi, frente a media distancia o larga distancia organizado con planificación previa, más como un autobús o tren intercity), pero son idénticos en cuanto a lo que hacen respecto del sistema de transporte público de una ciudad: habilitan como transporte de pago a vehículos y prestadores que antes no formaban parte de ese ecosistema empresarial. También son idénticos en que ambos acumulan la atención del cliente potencial, centralizándola en torno a ese proyecto, lo que hace que sea más fácil vender tu capacidad de transporte anunciándote en esas webs que ya tienen la atención del consumidor que hacer la guerra por tu cuenta, en solitario. Pero en tanto ambos tienen la atención del consumidor, ambos son intermediarios en la transacción y ambos terminarán comisionando por ese servicio prestado; es la particular renta de posición de este prestador de servicios de intermediación. Sí, BlablaCar también; es inevitable y lo fue desde el principio.

Esta última es la gran lección, algo así como el corolario de la intermediación de mercados en la «economía colaborativa»: si al introducir o crear un mercado para bienes que actualmente no se comercializan existe la opción de intermediar ese mercado y «capturar» una cuota importante del mismo, entonces alguien va a desarrollar un negocio (bajo la piel de un servicio/«app») para intermediar y capturar ese nuevo mercado. El objetivo, por supuesto, no es otro que ganar dinero articulando un mercado de bienes que actualmente no estaban siendo vendidos en ningún mercado (¿tienes hueco libre en tu mochila o maletero? Conviértete en un «MRW colaborativo»; ¿pasas temporadas fuera de casa? Alquila tu plaza de parking) obtener tal efecto red que se dificulte (o inhabilite) la creación de un competidor que fuerce el establecimiento de un «mercado disputado».

Si no es posible actuar claramente como intermediario, la situación recordará a la de los proyectos de software libre: es fácil lanzar un proyecto de software libre, pero es harto complicado conseguir los apoyos sostenidos en el tiempo necesarios para mantenerlo (para evolucionar el software, corregir vulnerabilidades, pulirlo, etc.). Porque es muy difícil obtener rentas de ello, se puede uno ganar la vida, pero no habrá rentas. Y sin rentas es muy difícil contentar a inversores que paguen campañas de marketing enormes como las de ciertos actores relevantes de la mal llamada economía colaborativa.

Es economía, sin más

De forma que la economía colaborativa no es ni más ni menos colaborativa que la de toda la vida. Lo que conocemos como economía colaborativa tiene en común que son sistemas con la audacia suficiente para concebir como comerciables bienes con los que nadie jamás ha comerciado antes.

Por lo demás, sus dinámicas son las de capturar la atención y generar efecto red como es común en todos los negocios digitales. Si atendemos a su vocación, la de quien monta el negocio y construye la marca es netamente intermediadora (como sucede en mercados tan «caspas» como el inmobiliario) y si nos fijamos en el usuario su vocación es la de ganar unos euros con algo que está desaprovechando (como quien vende en eBay un objetivo de su cámara réflex porque ya ha comprado el nuevo modelo).

Unos y otros tienen el mismo buen corazón (o mal corazón, pero presupongo bondad porque es lo más normal) que el panadero que madruga mientras tú duermes para que desayunes pan caliente, y espera que le pagues por ese pan una cantidad de dinero justa y razonable.

Todo es de lo más normal, y lo único novedoso es el tipo de productos y servicios que en cada caso se comercializan (habitaciones sin usar, espacio en el maletero del coche, asientos libres en vehículos, etc.).

La gran pregunta pendiente es: ¿cuándo los creyentes y más firmes defensores de la economía colaborativa perderán la inocencia en torno al hype y aceptarán que este tipo de servicios son muy saludables pero que desde luego no son altruistas ni persiguen erradicar el concepto de dinero para instaurar una especie de cultura del trueque?