En enero de 2009 escribí un artículo titulado investigación, competencia y precariedad en el que intenté buscar de dónde se originan los bajos salarios que poseen los investigadores, en comparación con otras personas con idénticas o similares titulaciones (digamos, dos biólogos, uno investigando y otro trabajando en la industria alimentaria, o dos químicos en idéntica situación). En ese artículo escribí que:

el Estado es ampliamente responsable, porque es el único contratista real de investigadores en España y porque las políticas que mantenga el Estado favorecerá la implantación de centros de investigación privados o los asustará. Y ése es el problema: el Estado sabe que la gente con vocación investigadora trabajará por lo que le ofrezca (aunque sea una miseria).

La otra parte, por supuesto, es entender que si el Estado es el único contratista real de investigadores, lo es porque ninguna empresa del sector privado está investigando (aquí adjudicamos otra gran parte de responsabilidad). ¿Cuáles son los motivos que hacen que esto sea así? Son difíciles de concretar, posiblemente sea un signo de poseer un tejido industrial subdesarrollado, en el que los negocios son rudimentarios, o cortoplacistas, sin lugar para la elaborada planificación a largo plazo que requiere un I+D real. Esto se lleva bien con la queja tradicional de «la generación mejor preparada de la historia está trabajando en empleos para los que está sobrecualificada» (doble, o triple sic).

Soy muy crítico con el complaciente mito del profesional sobrecualificado. Vamos a no ser paranoicos, no es que las empresas sean malvadas y tengan a jóvenes sobrecualificados trabajando de teleoperadores pudiendo darles tarea donde aporten más valor. Lo más razonable es pensar que si esa situación está generalizada, se deba a que el tejido industrial no esté preparado para absorber a todos esos profesionales de alta cualificación. Pero eso conlleva hacer una reflexión y una autocrítica que algunas personas claramente prefieren no llevar a cabo.

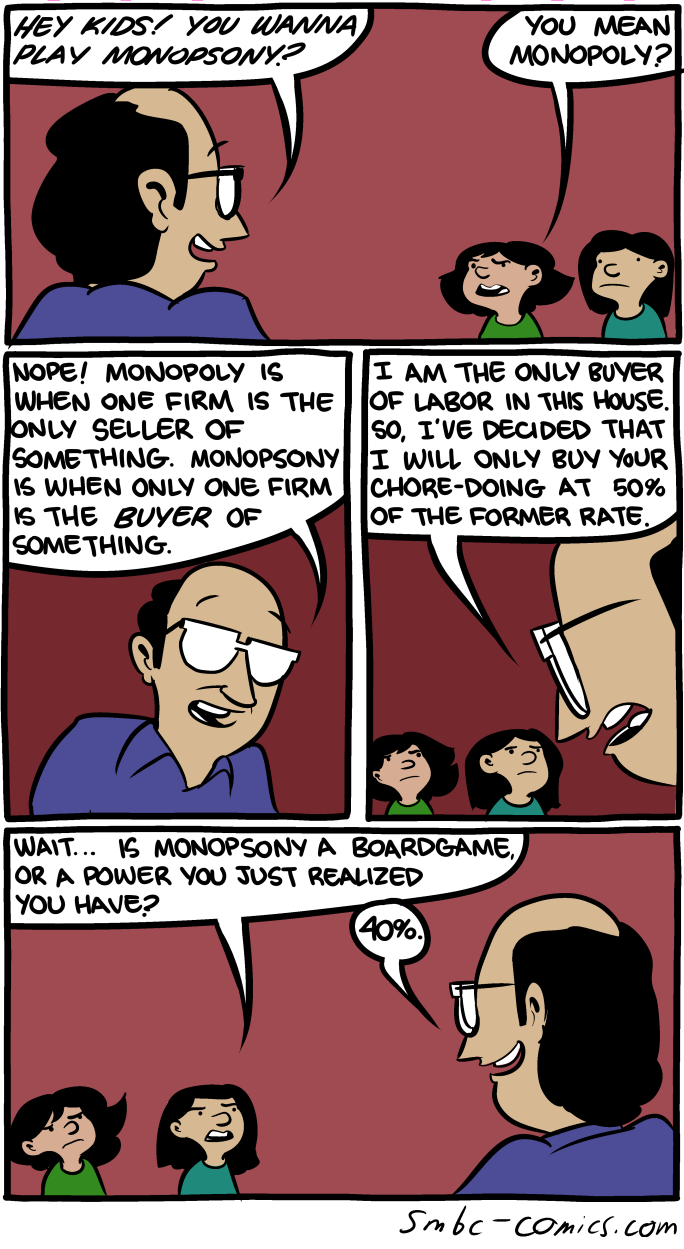

Lo interesante es que cuando escribí ese post hace varios años no conocía el concepto de monopsonio. Un monopsonio es algo parecido a un monopolio, sólo que en lugar de haber un único productor/proveedor/vendedor de un producto o servicio, lo que tenemos es un único comprador. De forma que puedes elegir quedarte el stock (o ver cómo se pudre, si es perecedero) o venderlo al precio que ese único comprador esté dispuesto a pagar.

Hay una tira de SMBC (vía Greg Mankiv) que describe los efectos:

Creo que se entiende bastante bien.

No me olvido de que hay un tercer factor que permite que los salarios de esos investigadores de lo que hablaba al principio sean bajos: su negativa a hacer investigación en otra parte. En países como Estados Unidos, Alemania, Suiza, e incluso Francia es posible investigar en el sector privado, y eso permite que los científicos estén algo mejor pagados (aunque aún se percibe el efecto, dado el gran peso que sigue teniendo lo público, en una situación de casi monopsonio). Siempre hay alternativas.